Je li utorak svima nesretan dan, kao što je meni? Ne, naravno da nije. Ne znam zašto ga nikada nisam voljela. Kod nas je petak 13. dan koji treba izbjegavati. Poklade utorkom ? Mardi gras. To ne postoji na Balkanu. Porijeklo tog utorka potiče iz rimskog doba:

Odgovarao je paganskom prazniku koji je slavio kraj zime i dolazak proljeća.

Ali u nekim kulturama, utorak se smatra nesretnim danom, šapće mi Internet. Na primjer, u Španiji se utorak 13.og često doživljava kao ekvivalent petka 13.-og u anglosaksonskim zemljama. Isto tako, u grčkoj tradiciji, utorak se ponekad smatra zloslutnim zbog starih praznovjerja. Pokladni utorak nije svima proklet dan, naprotiv! To je značajan praznik u hrišćanskom kalendaru. Njegovo ime doslovno znači “Masni utorak”, a sinonim je za festivale, povorke, maskirane zabave i velike gozbe u mnogim zemljama, posebno u Francuskoj (na primjer u Nici) i u Sjedinjenim Državama (New Orleansu).

Budući da ga ne volim, pronašla sam trenutak da se bavim uspomenama. Moji roditelji nisu marili za stvari koje će ostati iza njih, ko će se njima baviti i ko će šta učiniti nakon njihovog odlaska Nikad to nisu ni pominjali, za razliku od moji drugih roditelja, Baje i Jože. Moji otac i majka imali su sreću da se razbole. Naravno, riječ je o „sreći“, a ne o sretnim danima. Tako su mogli sve ostaviti kako je i bilo.

Ja sam pospremila dosta toga nakon njih. Ali ne sve. Trebala bih se riješiti ostatka prije vlastitog kraja. Ali kad ću naći taj trenutak? Jedan jako dug trenutak?

Kao što rekoh: ne volim utorak, neću izlaziti i posvetiću se uspomenama.

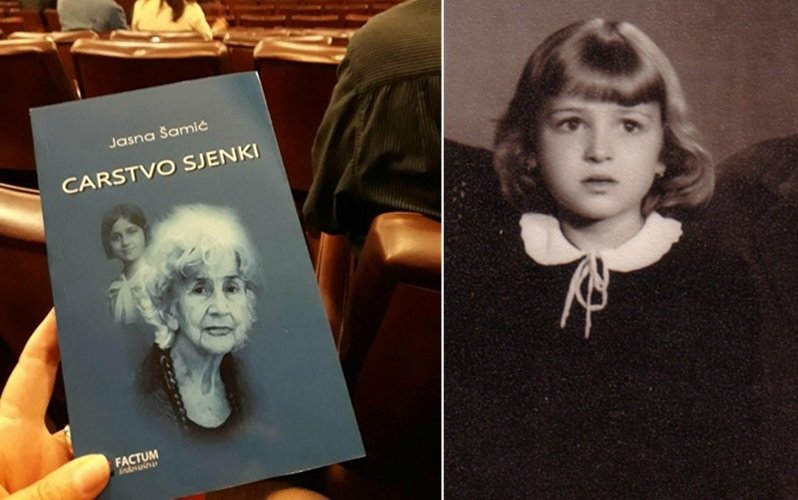

Na mom pariškom stolu leže sveske koje sam donijela iz Sarajeva i koje već dugo čekaju da budu pročitane. Otvaram jednu. To je bilježnica moje majke. U njoj njene filozofske priče. Cijela sveska je ispunjena tekstovima napisanim njenim nervoznim rukopisom, a povrh svega, olovkom. Slova su sitna, vrlo blijeda, počinju nestajati.

Moja majka je cijelog svoga života samo čitala knjige, osobito filozofska djela. Može se reći da nije radila ništa drugo. Ili jedva tek ponešto. Takođe je zapisivala svoje dojmove u sveske. Njeni omiljeni autori bili su Dostojevski i Baudelaire. Ali posljednjih godina života, čitala je i Valéryja.

Da imam sekretaricu, zamolila bih je da sve to prekuca. No, to nije moj slučaj.

Tu pronalazim i neke kratke priče. Evo jedne anegdote koju je zapisala na našem jeziku.

Ključ od kredenca

Voltaire je imao u službi jednog dobrog dječaka, vjernog i odanog, ali koji je u svakoj prilici nastojao što više pojednostaviti svoj posao.

“Joseph, pozvao ga je jednog dana pisac, donesi mi cipele.”

Joseph mu ih brzo donese. Voltaire odmah primijeti da na njima još uvijek ima tragova jučerašnjeg izlaska.

“Zaboravio si ih očistiti jutros”, reče Voltaire svom sluzi.

“Ne, gospodine, odvrati on. Ali ulice su pune blata, i za dva sata vaše cipele biće isto tako prljave kao i sada.”

Voltaire se nasmiješi i obuče cipele bez riječi. Tek što je prešao prag kuće, kad Joseph potrča za njim.

“Gospodine, gospodine!, vikao je. A ključ?”

“Ključ?”

“Ključ od kredenca, da doručkujem.”

“Da doručkuješ? A zašto to, prijatelju? Za dva sata bićeš opet isto tako gladan kao i sada.”

Joseph shvati lekciju i od tog je dana brižljivo glačao cipele svoga gospodara.

Mnoge stranice te sveske moje majke precrtane su crvenom bojom. Zašto? Sve njezine priče pune su mudrosti, nalik ovoj o “Ključu od kredenca”. Podsjećaju me na filozofske basne koje je izdao Albin Michel, i duhovite i pune moralnih pouka, baš poput bajki. Sjećam se one o škorpiji i žabi.

Škorpija je molila žabu da je prenese na svojim leđima preko rijeke. Žaba je rekla da nije luda, jer zna da će je škorpija ugristi i da će umrijeti. “Onda ću i ja umrijeti, zašto bih to uradila?” Najzad, žaba je pristala, ali dok su prelazili rijeku, škorpija ju je ujela. “Vidiš da si me prevarila!” povika žaba. “Izvini, niko ne može pobjeći od svoje naravi,” odgovori škorpija i obje potonuše.

U drugoj teki, jednako staroj kao što je i ova, ispisanoj takođe rukom moje majke dok je bila vrlo mlada, ali istim takvim „ispisanim rukopisom“, kako mi kažemo, ali i nervoznim, nalazim ove bilješke:

“Čovjek je obična trska. Ali trska koja misli. I najmanja kap vode dovoljna je da ga slomi. Ipak, čak i kada bi ga cijeli svemir uništio, on bi i dalje bio uzvišeniji od onoga koji ga uništava, jer posjeduje svijest. Svemir o tome ne zna ništa. Naše dostojanstvo, dakle, leži u našoj svijesti, i moralnosti. Odnosno, u našoj sposobnosti razmišljanja. U našim mislima. Zato se moramo uzdizati, a ne…”

Naravno, zabilježila je ovdje Pascalove riječi iako to ne kaže. Jer Blaise Pascal je to rekao u svojim Mislima, (Pensées): “Čovjek je samo trska, najslabija u prirodi, ali on je trska koja misli.”

Osim ove slavne metafore, Pascal je tvrdio i to da naše “srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje”. Ovim je naglašavao da naše emocije, intuicije i strasti često izmiču čistoj racionalnoj analizi. To se mojoj majci dopadalo.

Moja majka je, dakle, obožavala Pascala.

“Princip morala je misliti ispravno,” zapisala je malo dalje, a zatim i ovo: “Veličina čovjeka je i u njegovoj duši. U njegovoj sposobnosti da osjeća. Da saosjeća. Ali… biti bijedan? I biti svjestan toga. Je li to moguće? Misao – to je najvažnije kod čovjeka. Kako je velika po svojoj prirodi, a kako niska u svojim slabostima.”

A mašta ? To je dominantna osobina čovjeka. Budući da je mašta stvorila čovjeka, ona njime i upravlja,” govorio je Baudelaire. “Comme l’imagination a créé le monde, elle le gouverne.” Dok je Hegel smatrao da « u tami, mašta radi jače nego na svjetlosti ».

Ko zna čije su sve to misli bile koje je moja majka, još vrlo mlada, zapisivala ne navodeći izvore. Čak je napisala da je mašta oko duše. Da vidi daleko. Dalje od pogleda.

Prisjećam se da je Einstein rekao da je mašta važnija od znanja. Dok je za Hugoa, mašta bila inteligencija u erekciji.

Po svemu sudeći, ipak misao treba da hrani riječi, a riječi da odjenu misli.

Zatim dolaze nečitki redovi, na kraju prekriženi.

Na stolu leži i moja vlastita “teka s domaćim zadaćama”. Još sam u osnovnoj školi, imam sedam ili osam godina. Većina tih zadaća posvećena je Andrićevoj priči Aska i vuk i Ježevoj kućici. I danas još uvijek znam napamet nekoliko stihova iz te Ćopićeve knjige. Kućice moja slobodice moja ! Nezaboravna filozofija !

Slijedi sastav: Čemu služe tvornice? Mali propagandni komunistički tekst. O našim tvornicama! I našem prosperitetu! Zašto ne ? U vrlo kratkom vremenu, Tito je uspio izgraditi izvanrednu državu. U usporedbi s našim današnjim “demokratima”, to je bilo nešto fantastično. “Demokrati” nisu sposobni izgraditi ni stotinjak kilometara autoceste do mora za trideset godina od kako su na vlasti.

Evo jedne od mojih pričica, koja se takođe nalazi u toj požutjeloj sveski :

“Na ulicama je vladala tišina. Radnje su bile zatvorene, nijeme. Vidio bi se tek poneki prolaznik sa skijama na ramenu. Ili otac kako brižno umotava svoje dijete na sankama.

Prislonio sam nos i usne na izlog jedne od tih radnji i, iz dosade, brojao poljupce.

Odjednom se trgnuh. Pomislih na školu. Oh ne, zakasnio sam!

Potrčah, zadihan. A onda, odjednom, pred vratima škole se sjetih: Nedelja. Slobodan sam cijeli dan!”

Je li ovo stvarno bila moja pričica ?

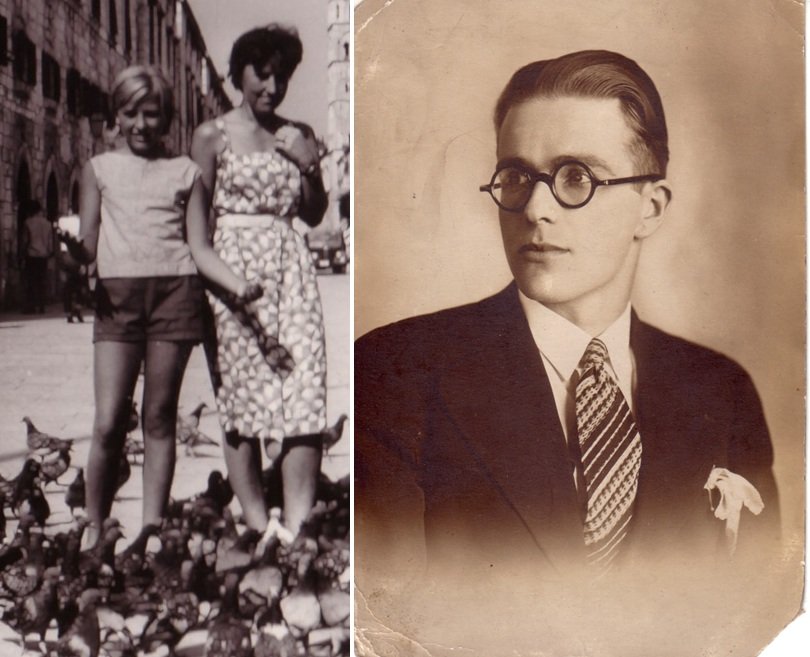

Nedaleko od tih bilježnica, nalazi se i dnevnik mog oca. Njegove prve stranice opisuju njegovo djetinjstvo. Pisao je o tome kako se igrao na ulici, kako je hodao po užetu zategnutom između dva električna stuba, ili dva drveta u njihovoj bašti. Pisao je i tome kako nije volio svog oca, visokog službenika u austrougarskoj administraciji. Moj bivši student N. F. rekao mi je da je negdje pročitao da je taj moj djed bio čovjek koji je najbrže brojao dukate u Carstvu.

Po povratku s posla, otac moga oca, moj djed, dakle, koga nikad nisam upoznala, tjerao je svog sina jedinca da ide da mu kupuje rakiju u obližnjoj krčmi. Uz to je dovodio kući i “Švabice”, a moja nana im je morala služiti poput kakve sluškinje. Dok je ona sama pripadala uglednoj sarajevskoj begovskoj i aginskoj obitelji, vlasnicima velikog imanja izvan grada. Njen otac je uz to posjedovao i brojne dućane na Čaršiji. Ni ona nije voljela oca mog oca, svog muža. Koji je umro inače vrlo mlad. Imao je manje od četrdeset godina.

Nanina noćna mora bio je taj čovjek – nesumnjivo despot. Alkohol ga je takvim činio. Inače, kad nije pio, bio je dobar, pisao je moj otac u svom dnevniku. Dobrodušan, nježan, obrazovan, velikodušan.

Već sam negdje u svojim knjigama zabilježila slične utiske o svom ocu. Ali neke se uspomene ne brišu, one se usađuju u pamćenje kao nevidljivi ožiljci. Možda je neumorno pisati o njima uzaludan pokušaj da ih se oslobodimo. Ja im se vraćam svojim perom, makar bila optužena za autoplagijat. Ili za „reciklažu“, ako se moderno izrazimo.

Moja nana je jednom povjerila nekoj od svojih pet sestara (koje su sve bile školovane, što je u to doba bilo rijetkost za djevojke): “Usnula sam noćas strašan san. Sanjala sam da je moj muž oživio. Kakva mora.

Do kraja svog života, ta žena, inače vrlo vedre naravi, ostala je traumirana. U svom mužu nije vidjela ništa osim njegove mračne strane. I, ponajviše, alkohol.

Zato ni moj otac nikada nije popio ni kap vina, čak ni kada bi bio u društvu svojih francuskih prijatelja i kolega za koje je « riba bez pića otrov ».

Tražim njegovu svesku s dnevnikom. Ponovno sam je negdje zagubila. Opet ću provesti sate tražeći je. I nervirati se.

Alkohol! Kakva podvala, kakva iluzija!

“Više sam dobio od alkohola nego što mi je on oduzeo!” – uzviknuo je jedan od najvećih ljubitelja viskija. Churchill. I dodao: “Kad sam bio mlađi, imao sam pravilo da nikada ne pijem žestoka pića prije ručka. Sada mi je pravilo da ne pijem prije doručka.”

Sjetila sam se Wildea, koji se, na kraju svog života, nakon što je ponovo stekao slobodu i živio u bijednom hotelu – koji je danas postao luksuzni Hôtel – prešao na katoličanstvo. Bilo je to 1900. godine. Tradicija je nalagala da se odrasloj osobi koja se konvertira ponudi čaša šampanjca. Tad je, navodno, Oscar Wilde uzviknuo: “Umirem kao što sam i živio – iznad svojih mogućnosti.”

Njegove posljednje riječi bile su, kako se priča, uvijek pune duha kao i obično. On i tapete tog hotela vodili su dvoboj na život i smrt: “Jedan od nas dvoje mora otići.”

Govorim to, pišem sve i ovaj put bez ikakve namjere, onako kako me vodi svijest, « tok svijesti » (kad je mogao J. Joyce mogu i ja). Jedina mi je namjera da zaboravim utorak.

Uostalom, dok sam čitala stare sveske i bilješke, ili se prisjećala očevog dnevnika, sjećala sam se i mog omiljenog Wildea. Pisac nikada ne želi ništa dokazati.

“Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su ili dobro ili loše napisane. To je sve… Nijedan umjetnik ne želi ništa dokazivati. Svaka umjetnost je potpuno beskorisna.” Ima tu i koketerije i kod Wildea i kod Tolstoja. Ni on, kao ni mnogi od nas ne bismo mogli bez toga.

Dok tražim očev dnevnik, koji sam, ipak, stavila “na sigurno mjesto”, utorak nestaje. Gubi se u tami.

Izlazim do parka Georges Brassens. Zatvoren je, kao i obično, pri zalasku sunca. Ispred parka se nalazi jedan vrlo mali trg, nazvan po Romainu Garyju. Dakle, ovaj pisac je bio mnogo manje važan od pjevača i pjesnika Brassensa? Meni nije.

Kod kuće ću opet gledati vijesti i hipokritske francuske medije, koji će žustro kritikovati Putina, a ni riječi osude upućene Netanjahuu. Govoriće nam o zagrijavanju planete, o tome da prestanemo voziti kola, ali neće ni pomenuti da je Netanjahu poslao 60 miliona CO2 u atmosferu, američkim bombama od koji je svaka teška po jednu tonu. To je više nego sve zemlje na svijetu godišnje. Zašto im je Netanjahu toliko prionuo za srce? To jeste američko „predgrađe“, ali zar i Evrope? Njihova vojna baza? Nemoguće da se tolike godine kaju zbog svog zločina, koji sad takođe prave Izraelu, čineći mu medvjeđu uslugu. Govore protiv antsemitizma a oni ga ponovo rasplamsavaju svojim licemjerjem.

Reći ću zbogom ovom utorku. Jednom od mnogih.

JASNA SAMIC: MARDI

Mardi est-il un jour maudit pour tout le monde, comme il l’est pour moi ? Non, évidemment pas. J’ignore pourquoi je ne l’ai jamais aimé. Chez nous, dans mon pays de naissance, c’est le vendredi 13 qui est un jour à éviter.

Mardi gras ? Son origine remonte à l’époque romaine :“Il correspondait alors aux Calendes de mars, une fête païenne où l’on célébrait la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps.”

Pourtant, dans certaines cultures, mardi est considéré comme un jour malchanceux, me souffle Internet. En Espagne, par exemple, le mardi 13 est souvent vu comme l’équivalent du vendredi 13 dans les pays anglo-saxons. De même, dans la tradition grecque, mardi est parfois perçu comme néfaste en raison de superstitions anciennes.

Mardi Gras, lui, n’est pas maudit partout, bien au contraire ! C’est une fête emblématique qui précède le Carême dans le calendrier chrétien. Son nom signifie littéralement “Fat Tuesday”, et il est synonyme de festivités, de défilés, de déguisements et de grands festins dans de nombreux pays, notamment en France (comme à Nice) et aux États-Unis (comme à La Nouvelle-Orléans).

Parce que je ne l’aime pas, j’ai trouvé un moment pour me consacrer entièrement à mes souvenirs.

Mes parents ne se souciaient pas des choses qui resteraient derrière eux, de qui allait s’en occuper et de qui ferait quoi après leur disparition. Ils ont eu la « chance » de tomber gravement malades. Évidemment, il s’agit de « chance » et non de bonheur. Ainsi, pouvaient-ils tout laisser tel quel ?

C’est moi qui ai rangé une grande partie de leurs affaires. Mais pas tout. Il faudrait que je me débarrasse de tout avant ma propre fin. Mais quand trouverai-je un moment ? Un long moment ?

Comme je viens de le dire : je n’aime pas mardi, je ne sortirai pas et je me consacrerai aux souvenirs.

Sur mon bureau parisien, depuis longtemps déjà, gisent quelques cahiers que j’ai apportés de Sarajevo et qui attendent d’être lus. J’ouvre le premier. C’est le calepin de ma mère. À l’intérieur, ses histoires philosophiques.

Tout le cahier est rempli d’un texte écrit de son écriture nerveuse, et par-dessus tout, rédigé au crayon. Les caractères sont petits, très pâles, ils commencent à disparaître.

Ma mère a passé sa vie à lire des livres, surtout des ouvrages de philosophie. On peut dire qu’elle ne faisait rien d’autre. Ou à peine autre chose. Mais elle prenait aussi des notes. Elle consignait également ses impressions sur les œuvres littéraires. Ses auteurs de prédilection étaient Dostoïevski et Baudelaire. Durant les dernières années de sa vie, elle lisait aussi Valéry.

Si j’avais une secrétaire, je lui aurais demandé de tout retaper. Hélas, ce n’est pas mon cas.

J’y retrouve aussi des contes. Voilà une anecdote qu’elle a notée dans notre langue slave.

La clé du buffet

Voltaire avait à son service un bon garçon, fidèle et dévoué, mais qui s’efforçait toujours de simplifier son travail autant que possible.

“Joseph”, l’appela un jour l’écrivain, “apporte-moi mes chaussures.”

Joseph les lui apporta rapidement. Voltaire remarqua aussitôt les traces de leur sortie de la veille.

“Tu as oublié de les nettoyer ce matin”, lui dit-il.

“Non, monsieur”, répondit-il. “Mais les rues sont pleines de boue, et dans deux heures, vos chaussures seront tout aussi sales qu’elles le sont maintenant.”

Voltaire sourit et enfila ses chaussures sans un mot. À peine avait-il franchi le seuil que Joseph courut après lui.

“Monsieur, monsieur !” cria-t-il. “La clé ?”

“La clé ?”

“La clé du buffet, pour que je puisse prendre mon petit-déjeuner.”

“Ton petit-déjeuner ? Et pourquoi donc, mon ami ? Dans deux heures, tu auras tout aussi faim qu’en ce moment.”

Joseph comprit la leçon et, dès ce jour, il s’appliqua à bien cirer les chaussures de son maître.

De très nombreuses pages de ce calepin de ma mère sont barrées d’un crayon rouge. Pourquoi ? Qui sait. Toutes ses histoires sont pleines de sagesse, semblables à La clé du buffet.

Elles me rappellent les fables philosophiques publiées par Albin Michel, à la fois pleins d’humour et porteurs de leçons morales, comme le sont souvent les contes de fées. Je me souviens de celle sur le scorpion et la grenouille : Le scorpion a supplié la grenouille de le porter sur son dos pour traverser la rivière. La grenouille répondit qu’elle n’était pas folle, car elle savait que le scorpion la piquerait et qu’elle mourrait. « Alors je mourrai moi aussi, quel intérêt ai-je à faire cela ? »

Finalement, la grenouille consentit, mais pendant qu’ils traversaient la rivière, le scorpion la piqua.

« Tu vois, tu m’as trompée ! » s’écria la grenouille.

« Désolé, mais personne ne peut échapper à sa nature, » répondit le scorpion, et toutes deux se noyèrent.

Tout à la fin de ce cahier, on trouve mes dessins de petite fille, car certaines feuilles étaient restées vierges. Sans doute ai-je trouvé ce cahier quelque part ?

Dans un autre calepin, aussi vieux que celui-ci et écrit également de la main de ma mère très jeune, avec une écriture tout aussi expérimentée, comme on dit chez nous, et nerveuse, je retrouve ses observations :

“L’homme n’est qu’un roseau. Mais un roseau pensant. Une seule goutte d’eau suffit à le faire plier. Néanmoins, même si l’univers entier le détruisait, il serait encore plus grand que celui qui le tue, car il a la conscience. Et la conscience de la morale. L’univers n’en sait rien. Notre dignité réside donc dans notre moralité. Ou plutôt, dans notre capacité à penser. Dans nos pensées. C’est pourquoi nous devons nous élever, et non…”

Il va de soi qu’elle a traduit, à sa façon, les mots de Pascal sans le dire. Car c’est Blaise Pascal qui disait cela dans ses Pensées : L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant.

Outre cette célèbre métaphore, Pascal affirmait notamment que “le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.” Par cette phrase, il soulignait que nos émotions, nos intuitions et nos passions échappent souvent à une explication purement rationnelle. Il mettait en lumière le paradoxe de la condition humaine : d’une part, l’homme est physiquement insignifiant et vulnérable face à l’immensité de l’univers, et d’autre part, il possède une grandeur d’esprit qui lui permet de réfléchir, de questionner et d’éprouver des sentiments profonds. En d’autres termes, la faiblesse de notre nature matérielle contraste avec la puissance de notre capacité de penser et de ressentir. Ce qui a plus à ma mère.

Je découvre : Ma mère, donc, adorait Pascal.

“Le principe de la morale est de penser correctement”, note-t-elle un peu plus loin. Puis ceci aussi : “La grandeur de l’homme est aussi dans son âme. Dans sa capacité à ressentir. À compatir. Mais… être misérable ? Et en avoir conscience. Est-ce possible ? La pensée – c’est ce qu’il y a de plus important chez l’homme. Comme elle est grande par nature, et pourtant si basse dans ses défauts.”

Et l’imagination ? C’est le trait dominant de l’homme. Puisque l’imagination a créé l’homme, elle le gouverne, comme disait Baudelaire. Tandis que Hegel pensait que dans les ténèbres, l’imagination travaille plus activement qu’en pleine lumière.

Il y a plein d’autres réflexions dans ce cahier jauni par le temps. De qui sont toutes ces pensées que ma mère, encore très jeune, avait consignées ? Elle avait même écrit que l’imagination est l’œil de l’âme. Elle voit loin. Plus loin que le regard.

Quant à moi, je me rappelle qu’Einstein estimait que l’imagination est plus importante que le savoir. Quant à Hugo, il disait que l’imagination est “l’intelligence en érection.”

Oui, c’est aux pensées à nourrir les paroles, aux paroles à vêtir les pensées.

Puis viennent des lignes illisibles, finalement raturées.

Sur mon bureau repose aussi mon propre cahier de devoirs. Je suis encore à l’école primaire, j’ai sept ou huit ans. La plupart de ces devoirs sont consacrés au conte d’Andrić Aska et le loup et au livre La maison du hérisson de Branko Ćopić. Aujourd’hui encore, je connais par cœur quelques vers de ce livre. « Ma maison, ma liberté ! » Quelle inoubliable philosophie !

Puis vient une rédaction : À quoi servent les usines ? Un petit texte de propagande communiste. Sur nos usines ! Et notre prospérité ! Pourquoi pas ? En très peu de temps, Tito a réussi à bâtir un État extraordinaire. Comparé aux démocrates d’aujourd’hui, c’était fantastique. Ces derniers sont incapables de construire cent kilomètres d’autoroute jusqu’à la mer en trente ans.

Voici l’une de mes petites histoires, que j’y retrouve également :

Dans les rues, tout était silencieux. Les magasins se taisaient, fermés. On ne voyait que quelques passants, skis sur l’épaule. Ou un père enveloppant soigneusement son enfant sur une luge.

J’ai collé mon nez et mes lèvres à la vitrine de l’un de ces magasins et, par ennui, j’ai compté les baisers.

Soudain, je sursautai. Je pensai à l’école. Oh non, je suis en retard !

Je cours, essoufflé.

Puis, tout à coup, devant la porte de l’école, je me souviens : C’est dimanche. Je suis libre toute la journée !”

Est-ce vraiment mon histoire ?

Non loin de ces cahiers se trouve aussi le journal de mon père. Ses premières pages relatent son enfance. Il y décrit comment il jouait dans la rue, marchait sur une corde tendue entre deux poteaux électriques. Il raconte aussi sa haine pour son père, un haut fonctionnaire de l’administration autrichienne.

Mon ancien étudiant Nenad Filipović m’a confié qu’il avait lu quelque part que cet homme, mon grand-père donc, était réputé pour compter les pièces d’or plus rapidement que quiconque dans l’Empire.

À son retour du travail, le père de mon père – ce grand-père que je n’ai jamais connu – obligeait son fils unique à aller lui acheter du raki dans une auberge voisine. Il ramenait aussi à la maison des Boches, des femmes légères, et ma grand-mère devait les servir comme une domestique. Pourtant, elle appartenait à une illustre famille de beys et d’aghas de Sarajevo, grands propriétaires terriens. Son père possédait aussi des magasins en plein centre de la ville. Elle non plus ne l’aimait pas. Son mari.

Il est d’ailleurs mort très jeune. Il avait moins de quarante ans.

Le cauchemar de ma grand-mère, c’était cet homme – un despote, sans aucun doute. L’alcool l’avait rendu ainsi. Quand il ne buvait pas, c’était un homme bon, écrivait mon père dans son journal. Bon, tendre, cultivé, généreux.

J’ai déjà noté quelque part dans mes livres des impressions similaires sur mon père. Mais certains souvenirs ne s’effacent pas, ils s’incrustent dans la mémoire comme des cicatrices invisibles. Peut-être que les écrire encore et encore est une tentative vaine de s’en libérer. Je reviens vers eux avec ma plume, quitte à être accusée d’autoplagiat. Ou de recyclage, pour s’exprimer de façon moderne.

Un jour, ma grand-mère confia à l’une de ses cinq sœurs (qui, fait rare à l’époque pour des filles, avaient toutes poursuivi des études) :“J’ai fait un cauchemar cette nuit. J’ai rêvé que mon mari était revenu à la vie. Quelle horreur. Quelle douleur je ressens encore.”

Jusqu’à la fin de ses jours, cette femme, pourtant d’un naturel joyeux, resta hantée par son passé. Elle ne voyait plus en son mari que ses côtés sombres. Et surtout l’alcool.

Aussi, mon père n’a-t-il jamais bu la moindre goutte de vin, même en présence de ses amis et collègues français, pour qui « le poisson sans boisson est du poison ».

Je cherche le calpin contenant son journal. De nouveau, je l’ai égarée. Ce n’est pas la première fois. Je vais encore passer un temps fou à le chercher. Et à m’énerver.

Alcool ! Quelle supercherie, quel leurre !

“J’ai retiré plus de choses de l’alcool que l’alcool ne m’en a retirées !” – s’exclama un jour l’un des plus grands buveurs de whisky. Churchill ! Avant de conclure : “Quand j’étais plus jeune, j’avais pour règle de ne jamais boire d’alcool fort avant le déjeuner. Maintenant, ma règle est de ne pas en boire avant le petit-déjeuner.”

Je me suis aussi souvenu de Wilde. À la fin de sa vie, après avoir retrouvé sa liberté, il vécut à Paris, dans un hôtel misérable – aujourd’hui un hôtel prestigieux – et se convertit au catholicisme. C’était en 1900. La tradition voulait que l’on offre une coupe de champagne à tout adulte qui se convertissait. Oscar Wilde aurait alors déclaré :

“Je meurs comme j’ai vécu, au-dessus de mes moyens.”

Ses dernières paroles auraient été une plaisanterie sur la tapisserie de sa chambre, avec laquelle l’écrivain était en duel de la mort : “L’un de nous deux doit disparaître.”

J’écris tout cela sans intention particulière. Sinon celle d’oublier le mardi. J’écris tout simplement en me laissant guider par la conscience – « flux de conscience », stream of consciousness (si J. Joyce a pu le faire, pourquoi pas moi aussi ?)

D’ailleurs, en lisant ces vieux cahiers et en me remémorant le journal de mon père, je pensais donc aussi à Wilde. Comme je le fais très souvent. Un auteur ne veut jamais rien prouver : “Il n’y a pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits. Voilà tout… Aucun artiste ne désire prouver quoi que ce soit… Tout art est complètement inutile.” Il y a là aussi de la coquetterie, aussi bien chez Wilde que chez Tolstoï. Eux non plus, comme beaucoup d’entre nous, ne pourraient s’en passer.

Le temps que je cherche le journal de mon père – que j’avais pourtant mis “en lieu sûr” –, le mardi s’efface. Il sombre dans l’obscurité.

Je sors, jusqu’au parc Georges Brassens. Fermé, comme toujours, au coucher du soleil.

Devant l’entrée du parc se trouve une minuscule place, baptisée Romain Gary. Ce grand écrivain était-il donc moins important que le chanteur et poète Brassens ? Pas pour moi.

À la maison, je regarderai encore les nouvelles et les médias français hypocrites, qui critiqueront avec véhémence Poutine, sans prononcer un seul mot de condamnation à l’égard de Netanyahou. Ils nous parleront du réchauffement climatique, nous diront d’arrêter de conduire nos voitures, mais ne mentionneront même pas que Netanyahou a envoyé 60 millions de tonnes de CO₂ dans l’atmosphère avec des bombes américaines, dont chacune pèse une tonne. C’est plus que toutes les émissions annuelles de carbone de tous les pays du monde réunis.

Pourquoi Netanyahou leur tient-il tant à cœur ? Il est certes un avant-poste américain, leur banlieue dirait-on, mais pour l’Europe aussi ? Leur base militaire ? Il est impossible qu’ils se repentent encore après tant d’années pour leur crime, alors qu’ils commettent aujourd’hui aussi un crime envers Israël, lui rendant un mauvais service. Ils dénoncent l’antisémitisme, mais ne font que le raviver avec leurs hypocrisie.

Je dirai adieu à ce mardi. L’un des nombreux.